Несмотря на рост числа работников с дипломом (с 23,8% в 2001 году до 32,2% в 2014 году), каждый четвертый россиянин, окончивший вуз, выполняет работу, не требующую высшего образования. При этом около 30% работников считают, что работают не по специальности. К таким выводам пришли авторы исследования Высшей школы экономики "Где и кем работают высокообразованные россияне". ТАСС изучил работу, чтобы узнать, какие специалисты чаще работают по полученной профессии, кто занимает руководящие должности, а чей потенциал используется не до конца.

Согласно исследованию, среди работающих россиян больше всего обладателей дипломов экономистов и инженеров, меньше всего - аграриев, искусствоведов и специалистов естественных наук и математики. При этом среди мужчин - специалистов технического профиля, а среди женщин - экономистов и педагогов.

Авторы работы отмечают, что образование молодых и пожилых работников различается. Среди молодежи преобладают дипломы экономистов, а среди работников от 40 лет и старше на первом месте инженерная подготовка. Из этого эксперты делают вывод, что обе группы не конкурируют напрямую на рынке труда, так как предъявляют спрос на разные рабочие места.

Более половины дипломированных работников (55,8%) занимают позиции специалистов высшего уровня квалификации. Больше всего таких сотрудников среди выпускников медицинских вузов, меньше всего среди инженеров и аграриев.

Почти каждый шестой выпускник вуза занимает руководящую должность. Чаще всего в кресло руководителя садятся инженеры, специалисты в области сельского хозяйства, а также экономисты и управленцы.

Четверть обладателей высшего образования (26,6%) работают на позиции, для которой оно избыточно. Тут явным лидером выступают выпускники сельскохозяйственных вузов. Реже других выполняют работу ниже своей квалификации медики.

Что касается субъективной оценки соответствия выполняемой работы и специализации, указанной в дипломе, то 71,4% работающих россиян отмечают, что работают по профессии. В основном такого мнения придерживаются медики, а вот среди специалистов в области сельского хозяйства гораздо больше тех, чье образование никак не связано с нынешней работой.

Таким образом, авторы исследования констатируют, что выпускники медицинских вузов могут считаться самой благополучной группой: они не зря тратят время в университете, так как в дальнейшем работают по специальности и занимают позиции, требующие высокой квалификации. Хуже всего дела обстоят у аграриев, профессия которых чаще, чем у других, оказывается не связана с дипломом, к тому же зачастую вообще не требует высшего образования. Правда, среди них достаточно высок процент руководителей.

Около трети выпускников вызов работают не по специальности, причем каждый четвертый закончивший институт трудится на работе, не требующей высшего образования. С одной стороны, выпускники сталкиваются с разнообразными трудностями при поиске работы, с другой — их навыками недовольны 91% работодателей.

Причины, по словам экспертов, в том, что система образования не соответствует запросам рынка труда — ни по количеству выпускников, ни по качеству их подготовки. Юристов и экономистов в 10 раз больше потребностей рынка, в то время как не хватает специалистов в сферах информационных технологий, науки и здравоохранения. В учебных заведениях устаревшее оборудование, преподаватели не могут сконцентрироваться только на своей работе из-за низких зарплат, а сами студенты в период обучения работают не для получения навыков, а для заработка денег.

Согласно последним полным данным Росстата (исследования проводятся каждые пять лет), в 2010-2015 годах получили диплом 10,7 миллиона человек. Из них 5,5 миллиона выпускников (из 7,3 миллиона искавших работу) столкнулись с трудностями при трудоустройстве, главным образом из-за отсутствия опыта (3,8 миллиона), низкого уровня зарплаты (2,3 миллиона), в связи с отсутствием вакансий (1,7 миллиона) и из-за трудности найти работу по специальности (1,2 миллиона). В результате в первый год после выпуска трудоустроились 5,9 миллиона человек из 7,3 миллиона, искавших работу, следовательно, остались без работы в этот период — 1,4 миллиона.

Проблемы с трудоустройством испытывают выпускники как высших учебных заведений, так и средних. По данным Минобразования РФ, из получивших диплом в 2014 году, сидели без работы в течение года 43% выпускников средних учебных заведений и 23%выпускников вузов. По выпускникам 2015 года имеются данные только по вузам: в течение года не смогли трудоустроиться 25% человек.

Отсутствие профессиональных навыков

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2005 — 2015 годах снизился интерес работодателей к выпускникам. Например, в строительстве доля предприятий, нанимавших выпускников, сократилась с 70% в 2005 году до 43% в 2015 году, в торговле — с 53% до 38%, в промышленности — с 73% до 62%. Руководители российских компаний не удовлетворены навыками самоорганизации выпускников, их умением анализировать, решать задачи в нестандартных ситуациях, а их профессиональную подготовку они оценивают в 3,5-3,7 балла из пяти.

Контекст

Первые турецкие атомщики получили престижное российское образование

ИноСМИ 15.03.2018Образование не ждёт

Project Syndicate 22.05.2016Инклюзивное украинское образование

Project Syndicate 05.10.2017Что скрывается за брендом «британское образование»

ИноСМИ 28.03.2016О нехватке у выпускников вузов практических навыков, по данным ВЦИОМ, заявляет 91% работодателей, у выпускников средних профессиональных организаций, по информации «Бостон консалтинг групп» (The Boston Consulting Group), 60% работодателей.

Согласно выводам BCG, приобретению профессиональных навыков учащихся препятствует то, что система образования «не слышит» бизнес. Также этому способствует бедность материально-технической базы учебных заведений.

«Большая часть станочного парка в России — аналоговое оборудование. Но аналоговый тип был характерен до 1980-х годов, сейчас уже совсем другие реалии», — считает Роберт Уразов, генеральный директор союза WorldSkills Russia. Качественной подготовке студентов мешает и недостаток цифровых средств.

Компенсировать нехватку практических навыков мог бы опыт работы по профессии. Однако во время учебы большинство студентов средних учебных заведений (61,8%) работают не по специальности. Больше половины студентов всех видов учебных заведений (54%) работают исключительно для удовлетворения финансовых потребностей. За опытом, который впоследствии могли бы оценить работодатели, идут лишь 21,5% студентов средних профессиональных организаций и 28% студентов вузов.

Трудности преподавания

Есть вопросы и к уровню преподавания. Например, по данным ВШЭ на 2015 год, только 3,9% преподавателей средних учебных заведений используют в обучении студентов научную литературу на иностранном языке и 7% педагогов — учебную литературу. Это связано с низким уровнем владения иностранными языками и преподавателей, и студентов.

Нежелание преподавателей повышать свой уровень во многом объясняется их низкой зарплатой и высокой учебной нагрузкой. Несмотря на обещания государства повысить среднюю зарплату педагогов, ее уровень в 2017 году составил 76% к уровню в обрабатывающих производствах, и это всего на 1% больше, чем в 2011 году.

«Преподаватели вузов и школьные учителя получают нищенскую, унизительную зарплату, недостойную высокообразованных людей… Жалованье провинциального профессора составляет… менее 500 евро… Это превращает российских преподавателей в люмпен-пролетариев умственного труда, вынужденных постоянно искать дополнительные источники существования, что плачевно сказывается и на качестве их труда, и на их здоровье» — говорится в открытом письме министру образования РФ (апрель 2017 года), автором которого является Вера Афанасьева, профессор Саратовского госуниверситета.

Несоответствие ожиданиям работодателя

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Odgers Berndtson Романа Тышковского, спрос работодателей не соответствует предложению вузов ни по количеству специалистов, ни по качеству их подготовки. По данным Рособрнадзора, юристов и экономистов выпускается в 10 раз больше необходимого количества. А по информацииЦБ, дефицит квалифицированных кадров наблюдается в здравоохранении, образовании, науке, технике и информационных технологиях.

Частично несоответствие рабочей силы запросам рынка труда может быть вызвано сильной распространенностью работы не по специальности. По различным данным, не по своей специальности работают от 60% до 73% экономически активного населения.

Другая особенность российского рынка труда заключается в том, что каждый четвертыйвыпускник вуза выполняет работу, не требующую высшего образования. Например, такое образование имеют 14% российских продавцов и охранников. Это объясняется тем, что многие работодатели ищут сотрудников с высшим образованием не потому, что оно требуется в работе.

«Работодатель считает, что высшее образование дает работнику некий кругозор, кроме того, люди с высшим образованием более ответственные и лучше обладают коммуникативными навыками», — считает директор центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства и госслужбы Татьяна Клячко.

На фоне чисто российских проблем, в остальном мире, по мнению Клячко, растет спрос на либо очень высококвалифицированных специалистов, либо просто на ответственных исполнителей. Эта тенденция наблюдается на фоне развития информатизации и использования технологий.

«При сохранении существующей [характеризующейся отсутствием спроса на знания] структуры рынка труда еще на 7 — 10 лет отставание России от стран-лидеров мировой экономики рискует стать несократимым», — подчеркнул старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России Владислав Бутенко, комментируя итоги исследования «Россия 2025: от кадров к талантам», проведенного его компанией совместно со Сбербанком, WorldSkills Russia и Global Education Futures. — Удешевление технологий, повышение волатильности делают весьма вероятным сценарий «обрыва», т. е. достаточно резкого ухудшения экономической ситуации», если в ближайшие годы не произойдет качественных изменений.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Востребованы ли специальности выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана? Работают ли выпускники по специальности? Сколько они зарабатывают? Какие факторы влияют на их доход? — вот те вопросы, найти ответы на которые было смыслом начатого нами исследования. И начали мы с факультета радиоэлектроники и лазерной техники.

Цель исследования не обрадовать или расстроить кого-то, не унизить инженерную деятельность или наоборот возвысить, цель — как можно лучше отобразить реальность, дать реальную информацию как студентам, так и уже выпускникам, участвовавшим в опросе, чтобы они могли адекватно реагировать, планировать, расставлять приоритеты. И данные получились, на мой взгляд, очень занимательные.

Изначально материал был для журнала «Инженер» и посмотреть его электронную версию можно но все уместить на одну полосу не удалось, поэтому более развернутую версию смотрите ниже.

С помощью ВК было опрошено более 500 выпускников факультета радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана, добиться таких результатов получилось только благодаря нашей настойчивости. Хотя большинство с удовольствием поучаствовали в опросе: многие излагали свои мысли и пожелания, выказывали заинтересованность в результатах. Благодарю вас, очень надеюсь, что результаты Вам будут полезны.

Изначально опрашивались выпуски с 2005 по 2014 года, но так как с 2005 по 2008 год люди отвечали с меньшей охотой и не набралось необходимого процента опрошенных (процента от всего выпуска), то эти данные не учитывались. В целом их картина по доходам не сильно отличалась от выпусков 2009-2010, но повторюсь, недостаточно было опрошенных, чтобы можно было говорить об этом уверено.

Первый вопрос — какие специальности факультета РЛ востребованы? И востребованы ли они вообще? Работают ли выпускники по специальности?

Напомню, что на РЛ есть 3 выпускающие кафедры:

РЛ-1 — Радиоэлектронные системы и устройства

РЛ-2 — Лазерные и оптико-электронные системы

РЛ-6 — Технологии приборостроения

Начну с того, что инженерами работает большинство (60%) на всех кафедрах:

Но не обязательно они работают по своей специальности, процентное отношение работающих по специальности (к общему кол-ву опрошенных выпускников) по кафедрам:

Однако, это все ещё очень общая картинка, ниже представлен график, демонстрирующий изменение процента работающих по специальности (по отношению к общему кол-ву выпускников) в зависимости от года выпуска. Цвет на графике: РЛ-1 , РЛ-2 , РЛ-6 .

Видно, что самая востребованная специальность — это специальность кафедры РЛ-1, выпускники РЛ-6 значительно меньше работают по специальности, а вот специальность кафедры РЛ-2 становится все более востребованной у ребят. Да, на последнем графике использовались данные опроса выпускников 2006-2008 годов, чтобы увеличить временной диапазон и, повторюсь, смотреть на них надо с большим сомнением. Однако, даже с 2009 года процент выпускников РЛ-2, работающий по специальности, растет. Также многие с РЛ-2 работают по специальности РЛ-1, но они здесь не учитывались.

И ещё один нюанс — в данном случае учитывается и то, что человек мог уйти с инженерной должности на руководящую, но при этом все равно остаться внутри специальности. Как раз поэтому строить такой же график для того, чтобы также посмотреть процент работающих инженерами — бессмысленно: у более старых выпусков он будет закономерно ниже, т.к. люди растут по должности до руководителей.

Второй вопрос — А сколько зарабатывает выпускник?

Сначала посмотрим без оглядки на специальность:

Хорошо видны распределения, их средние и дисперсия. В первые два года после выпуска средний доход — около 60 т.р., а разброс у выпускников очень маленький, дальше средний доход растет, но и разброс увеличивается. А когда проходит ещё больше времени, прослеживается все большее и большее разделение: у кого-то сверхвысокие доходы, у кого-то ниже среднего. Об этом была написана целая . Надо упомянуть, что здесь учитываются и те, кто не работают полноценно: учатся (второе образование) или сидят с ребенком (очень многие писали как профессию — мама:) Доходы таких людей небольшие — это либо стипендия\грант, либо подработка, работа на долю ставки. И был всего один человек, который не работал, потому что не мог найти работу — к сожалению, он не указал e-mail, чтобы можно было выяснить причину.

Примечание: Доходы выпускников представлены до вычета налога

Теперь самый интересный вопрос — а что влияет на доходы выпускника?

И тут, действительно, очень много интересного. Взяв все параметры, которые были получены из опроса, мы построили многомерную регрессионную модель. Доля разброса зависимой переменной (доход) объяснялась моделью на 43% (R-squared = 43%), поэтому много факторов оказалось за гранью, но тем не менее интересно посмотреть на результаты.

Ниже в форме некоторого теста можно оценить какой в среднем ожидать доход при определенных условиях (все это составлено на основе коэффициентов регрессионой модели).

Итак, представим, что изначально нас ожидает доход равный 130,137 ₽.

1. Если мы окончили РЛ-1, то изменений не будет. Если РЛ-2, то из этого дохода следует вычесть 1,645 ₽, а если РЛ-6 — вычесть 9,850 ₽.

2. Если мы работаем в консалтинге следует вычесть 50,981 ₽, если в финансах — вычесть 45,358 ₽, если в продажах — вычесть 31,106 ₽. Если мы работаем инженером — вычесть 64,122 ₽, если продакт\проджект менеджером — вычесть 46,405 ₽, если руководителем — оставляем так. Если что-то другое (художник, дизайнер, охотник, модельер, бухгалтер — очень много уникальных примеров при опросе было, поэтому все обобщено) — стоит вычесть 74,596 ₽.

3. Если мы работаем в большой компании, то сумму не меняем, а вот если в маленькой — придется вычесть 2,926 ₽. Если же мы работаем на себя: как фрилансер или у нас свой бизнес — прибавляем 22,941 ₽.

4. Если мы только 1-2 года как выпустились — то смело вычитаем 31 703 ₽, если прошло уже 3-4 года после выпуска — вычитаем 6,545 ₽. И ничего не меняем, если прошло больше 5 лет.

5. Для парней — неплохая прибавка в 19,862 ₽ (надо прибавить), девушки ничего не меняют. (Напомню, многие девушки работают на фрилансе, сидя с ребенком)

6. Те, у кого средний балл за время обучения больше 4,3, получают ещё плюс 7,099 ₽ (надо прибавить), а если нет — то без изменений.

7. Второе высшее образование тоже дает неплохой бонус в 9,129 ₽ (надо прибавить), а если нет — то без изменений.

8. Если вы работали во время обучения, то Вас ждет не очень то и большое преимущество перед другими в виде 1,665 ₽ (надо прибавить), а если нет — то без изменений.

9. Если при трудоустройстве Вас взяли за ваши навыки, вы прошли отбор (будь это череда собеседований, либо рекрутинг со стороны компании), а не устроились «по блату», то Ваш доход вырастет на 18,540 ₽. А если все-таки устроились по знакомству, — то без изменений.

Например: вы — парень, окончили РЛ-1 3 года назад с красным дипломом, работаете инженером и устроились сами, работаете в большой компании, при этом вы не работали во время обучения и у вас нет второго высшего, то ваш ожидаемый доход будет — 104,971 ₽ (130,137 — 64,122 — 6,545 + 19,862 + 7,099 + 18,540).

Но это ладно, значительно интереснее просто ощутить влияние этих факторов, меня удивило три вещи:

Во-первых, это разрушение стереотипа о предприимчивых людях, которые плохо учатся, но зато потом выстреливают. Высокая работоспособность во время обучения, как оказалось, значительно влияет на будущий успех, особенно среди работающих инженерами, что логично, т.к. образование инженерное. Подробнее об этом можно прочитать в .

Во-вторых, рушится ещё один стереотип — «устроился по блату на большую зарплату», на самом деле картина совершенно другая: рынок жестко оценивает людей и те, кто поленился устраиваться сам, польстился на предложение трудоустройства через знакомых — получает ниже. Бизнес\Рынок не готов платить за лень.

Причем в модели все коэффициента посчитаны при взаимном влиянии друг друга, но если взять просто среднюю зарплату того, кто устроился по знакомству (66 т.р.) и через отбор (105 т.р.) — то разница ещё больше. Но надо понимать, что это среднее и все остальные параметры не учитываются.

В-третьих, очень интересно то, что работа во время обучения не дает столь большого преимущества, как может показаться. На мой взгляд, логика тут такая — у нас есть ограниченный запас сил и времени и потратить мы его можем либо на обучение, либо на работу. Хорошо, если работа была по специальности, но даже так — это не дает большого выигрыша в будущем. Рядовые выпускники быстро нагоняют тех, кто кроме учебы ещё и работал, т.к. базовые, фундаментальные знания усвоены, а наложить на это какие-то новые практические навыки и знания, обучиться чему-то — уже проще.

На этом все. Периодически будут появлятся опросы других специальностей и ВУЗ-ов. Если что-то на ваш взгляд можно сделать лучше — пишите в комментариях.

Чтобы следить за этим исследованием можно подписаться .

P.S. Напоследок хотелось бы показать ещё две диаграммы, которые, безусловно, радуют:

53% студентов высших и средних специальных учебных заведений планируют работать по специальности, 27% затруднились ответить на данный вопрос, а 20% респондентов осознали, что их не привлекает выбранная профессия.

Планы студентов вузов и учащихся ссузов относительно трудоустройства по специальности практически индентичны - 52% студентов вузов и 53% учащихся ссузов планируют работать по специальности.

Ожидаемо, что среди респондентов, поступивших в вуз под давлением родственников, лишь 20% планируют работать по специальности, в то время как среди студентов вузов, самостоятельно принимавших решение о поступлении, наблюдается противоположная картина - 62%.

Больше половины студентов, планирующих в дальнейшем работать по специальности, уделяют основную часть своего времени обучению (51%). Среди студентов, не собирающихся работать по профессии, - самый высокий процент предающихся безделью и отсиживанию времени в ожидании окончании обучения (24%).

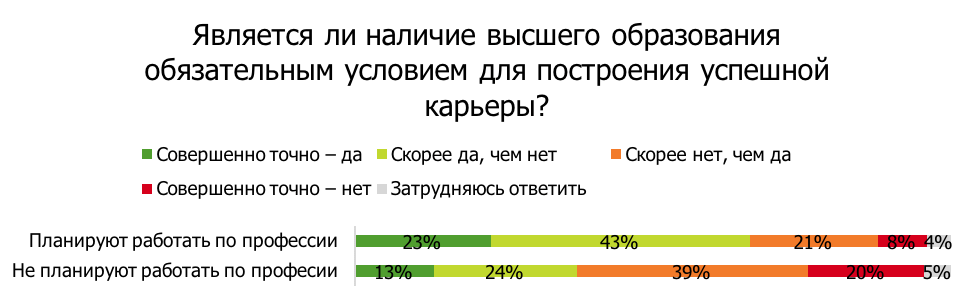

Среди студентов вузов не сложилось единого мнения относительно того, как высшее образование способно повлиять на построение успешной карьеры. При этом прослеживается четкая корреляция: студенты, желающие впоследствии работать по специальности, склонны допускать, что наличие высшего образования помогает взойти на карьерный олимп, и, наоборот, студенты, у которых отсутствует мотивация развиваться в профессии, полученной в вузе, склонны думать, что высшее образование, скорее, не оказывает существенного влияния на построение успешной карьеры.

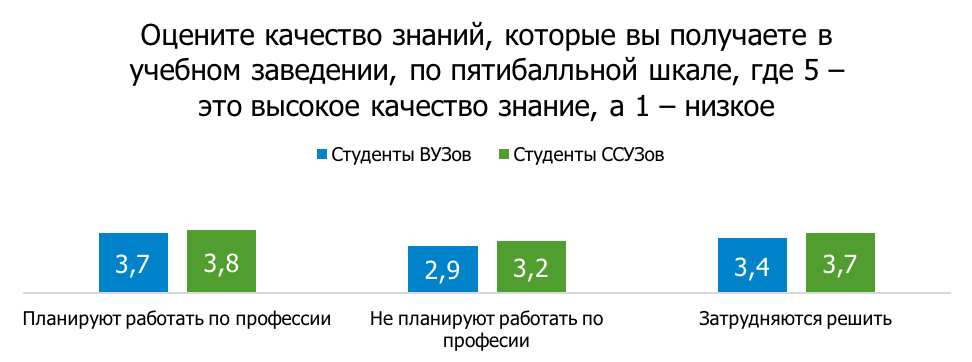

В среднем учащиеся и выпускники ссузов оценивают знания, полученные в учебном заведении, выше студентов вузов.

Среди выпускников вузов только 30% российских специалистов работают по специальности, которую они получили в учебном заведении. Профессиональная деятельность 40% отечественных работников никак не связана с полученным образованием, а 23% трудоустроены в смежной сфере.

33% специалистов с высшим образованием работают по полученной специальности, среди специалистов со средним специальным образованием данный показатель равен 20%.

При этом по специальности работают 37% специалистов, принимавших решение о поступлении в вуз самостоятельно, и всего лишь 19% респондентов, поступавших в вуз под давлением родственников.

Доля респондентов, удовлетворенных своей нынешней работой, напрямую зависит от того, соответствует ли их образование занимаемой должности: своей работой довольны 50% участников опроса, работающих по специальности, и всего 35% респондентов, выполняющих работу, не связанную с профессией, полученной в вузе.

Желание открыть собственный бизнес практически не зависит от соответствия полученного образования занимаемой должности.

Среди выпускников, работающих по специальности, наблюдается самый высокий процент респондентов, отдававших большую часть своего времени пребывания в вузе именно обучению (65%).

Диплом о высшем образовании стал необходимым фактором при трудоустройстве 72% специалистов, работающих по специальности. Респондентам, трудоустроенным не по специальности, диплом требовался гораздо реже (40%).

Знания, полученные в учебном заведении, пригодились всего лишь 18% работников, трудоустроившихся не по специальности, в то время как среди специалистов, работающих по профессии, данный показатель существенно выше (51%).

Всего лишь каждый четвертый молодой специалист работает по специальности. Среди респондентов старше 45 лет этот показатель выше (37%).

Специалисты с профильным образованием чаще всего работают в таких сферах, как «Юриспруденция» (81%), «Медицина, фармацевтика» (65%), «Добыча сырья» (55%) и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (55%).

По специальности чаще всего работают выпускники Тюменской области (45%) и Иркутской области (44%).

Наибольшей долей трудоустроенных по специальности работников выделяются - ХМАО-Югра (53%), Кемеровская область (45%) и Приморский край (43%).

Работаете ли вы по специальности?

| Регион обучения | Да, % | Работаю по смежной специальности, % | Нет, моя работа не связана с полученным образованием, % | Затрудняюсь ответить, % |

|---|---|---|---|---|

| Тюменская область | 45 | 18 | 30 | 7 |

| Иркутская область | 44 | 21 | 26 | 9 |

| Курская область | 40 | 20 | 39 | 1 |

| Удмуртская республика | 39 | 21 | 36 | 4 |

| Кемеровская область | 38 | 22 | 33 | 8 |

| Чувашская республика | 38 | 30 | 26 | 6 |

| Томская область | 37 | 21 | 32 | 9 |

| Приморский край | 36 | 33 | 25 | 6 |

| Оренбургская область | 36 | 20 | 36 | 8 |

| Омская область | 36 | 26 | 32 | 6 |

| Красноярский край | 36 | 14 | 47 | 3 |

| Волгоградская область | 35 | 20 | 40 | 5 |

| Ростовская область | 35 | 22 | 39 | 4 |

| Ставропольский край | 34 | 21 | 37 | 8 |

| Пермский край | 33 | 21 | 44 | 3 |

| Ивановская область | 33 | 19 | 41 | 7 |

| Челябинская область | 32 | 24 | 38 | 6 |

| Саратовская область | 32 | 24 | 37 | 8 |

| Ульяновская область | 32 | 14 | 51 | 3 |

| Воронежская область | 31 | 17 | 45 | 7 |

| Белгородская область | 31 | 28 | 34 | 7 |

| Краснодарский край | 31 | 23 | 40 | 6 |

| Москва | 31 | 24 | 39 | 7 |

| Кировская область | 31 | 29 | 34 | 7 |

| Республика Татарстан | 30 | 27 | 38 | 6 |

| Алтайский край | 30 | 21 | 46 | 4 |

| Хабаровский край | 29 | 16 | 50 | 4 |

| Республика Башкортостан | 29 | 22 | 38 | 10 |

| Новосибирская область | 29 | 23 | 41 | 7 |

| Нижегородская область | 29 | 25 | 41 | 6 |

| Свердловская область | 28 | 24 | 42 | 5 |

| Санкт-Петербург | 28 | 23 | 43 | 6 |

| Остальные регионы | 28 | 21 | 45 | 6 |

| Вологодская область | 28 | 29 | 36 | 7 |

| Тверская область | 27 | 20 | 51 | 2 |

| Ярославская область | 27 | 22 | 44 | 7 |

| Тульская область | 26 | 26 | 42 | 6 |

| Смоленская область | 26 | 20 | 46 | 7 |

| Липецкая область | 25 | 25 | 46 | 4 |

| Самарская область | 24 | 29 | 36 | 10 |

| Брянская область | 24 | 30 | 41 | 6 |

| Московская область | 19 | 27 | 51 | 3 |

| Рязанская область | 19 | 37 | 37 | 8 |

| Пензенская область | 16 | 25 | 53 | 6 |

| Владимирская область | 15 | 32 | 47 | 7 |

Этим летом миллион выпускников вузов, защитив дипломы, вышли на рынок труда. Как примет их отечественная экономика? Опросы показывают: трудоустройство выпускника вуза — головная боль для семьи и полагаться в ответственном деле приходится не на диплом, а в основном на связи и знакомства. Официальная статистика подтверждает: большинство молодых специалистов испытывают трудности с поиском работы. По данным Минобра, например, каждый четвертый выпускник вуза не трудоустроен, а тех, кому посчастливится найти работу, начальство старается вытолкнуть во фриланс, чтобы не платить налоги и пенсионные отчисления. Но и это еще не все: ведомственная отчетность не включает тех, кто прошел обучение на платной основе. А значит, безработных молодых специалистов на самом деле еще больше, и при всех разговорах о дефиците кадров родной экономике они просто не нужны. "Огонек" попытался разобраться в проблеме.

В 2016 году Росстат проводил выборочное наблюдение трудоустройства выпускников образовательных организаций. Вот его подсчеты: 139,6 тысячи молодых людей в возрасте 20-24 года (то есть только что окончившие вузы) не имеют работы. И получается, что безработица среди выпускников вузов 2015 года в 5 раз больше, чем в целом по стране (5 процентов). Есть и еще одна цифра: среди выпускников от 25 до 29 лет (то есть предыдущие выпуски) Росстат насчитал 152,1 тысячи безработных. Проблема, стало быть, не только со "свежим притоком", но и с тем, что до него — две выпускные "волны" дают в общем зачете 291,7 тысячи молодых людей с дипломами и без работы.

Между тем наблюдение, как указывает Росстат, "выборочное". Стоит ли этим данным доверять? Эксперты утверждают: стоит, поскольку они коррелируются с другими.

Это можно признать одним из парадоксов нынешней ситуации: выпускники, учившиеся на платных местах, оказываются в самом невыгодном положении. За этих студентов родители годами платили университетам немалые деньги (до 500 тысяч рублей в год), но их судьбы никого не интересуют, их нигде не учитывают, о них и вузы, и министерство забывают, как только подписывают им дипломы. Хотя высокие зарплаты преподавателей — это ведь как раз из дополнительных доходов от студентов "на договорной основе", и вузы должны бы их на руках носить: платники дают денег не меньше, чем бюджет...

— На российском рынке труда нарастает конфликт между выпускниками и работодателями,— считает Елена Авраамова, заведующая лабораторией исследования социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.— Работодатели при первом трудоустройстве значительно занижают оплату труда. Поэтому среди молодежи велика текучка, мало кто остается на одном месте три года и больше. В кризис же работодатели сразу предлагают молодым неформальную занятость, я бы сказала, просто выталкивают их во фриланс, на срочные договора, а то и вообще без договора, оплачивая налом подработку, без соцпакета, без страховых и пенсионных взносов.

Фактически многие ребята начинают профессиональную жизнь с заведомо худших условий, за рамками нормальных трудовых отношений. Опросы показывают: трудоустройство молодого специалиста — это большая проблема для семьи. А главным в поиске работы становятся нужные связи и знакомства. Елена Авраамова подтверждает: "Сегодня в России самый важный фактор при первом трудоустройстве — это полезные связи соискателя. Да, диплом важен, но на первом месте — знакомство. И не только при устройстве на "теплые" места — на любые: работодатель не любит брать молодого специалиста, если его не порекомендует кто-то из знакомых".

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ, говорит, что на нашем рынке труда есть, по сути, "закрытые сектора, в которые случайным людям попасть крайне трудно". Прежде всего медицина: как правило, кто-то из родителей (или родственник из старшего поколения) выпускника медвуза в этой сфере работал. Далее — архитектура, творческие профессии: художники, артисты, музыканты. Очень специфичен нефтегазовый сектор. Скажем, Губкинский университет может похвалиться 80-процентным трудоустройством выпускников, но если не брать в расчет вахтовиков, то "чужие там не ходят". Похожая ситуация начинает складываться в строительной и металлообрабатывающей отраслях.

Состояние нашего рынка труда, считает Ирина Абанкина, тревожное. Он развивается совсем не по тем моделям, которые наработаны в развитых экономиках. Там стоимость труда определяет уровень образования, а не только опыт работника. Там выпускники, имеющие высокие оценки, получают лучшие предложения от работодателей. Там конкурентоспособность кадров зависит от постоянного повышения квалификации, от способности работника адаптироваться к новым требованиям.

У нас ничего этого нет — нашей экономикой такой тип работника не востребован. Хотя принцип "лучшие студенты выбирают лучшие места" когда-то действовал — в советской системе распределения выпускников: первыми на распределительную комиссию выходили отличники. Но старую систему отменили, а в новой имеем то, что имеем.

Николай М. в 2015 году окончил физфак МГУ по престижной современной специальности — "математическое моделирование и информатика" с высоким средним баллом. Месяца два отдыхал, потом начал устраиваться на работу. "Я хотел заниматься программированием,— говорит Николай,— и искал интересное дело. Ну и чтоб зарплата была 55-60 тысяч рублей". Для такой специальности это средний заработок. Коля — москвич. Три месяца хождений по собеседованиям результата не дали: на айтишников спрос большой, но работодателям нужен опыт работы, а не престижный диплом с хорошими оценками, на них, как правило, не обращают внимания. Сколько бы еще промаялся, неизвестно, но повезло: мамин знакомый предложил работу в своей фирме и по профилю — программирование интернет-сетей. Правда, через полтора года работу пришлось сменить.

Выпускнику истфака МГУ 2015 года Алексею К. повезло меньше: он говорит, что по специальности (то есть исторической наукой) из его выпуска смогли найти работу процентов десять, остальные — как сумели. Кто-то зарабатывает репетиторством, кто-то ушел в риэлторы, есть девушки, которые подались в модельный бизнес. Самого Алексея, москвича, родственники устроили на телевидение в крупном областном центре. И он считает, что это удача...

По данным Европейского статистического агентства (Евростат), в 2016 году в Евросоюзе уровень занятости молодежи 20-34 лет в течение трех лет с момента получения высшего образования составил 80,8%. Причем выпускники мужского пола трудоустраиваются легче — среди них уровень занятости составляет 83,3%, тогда как среди женщин — 78,8%. Самая высокая доля трудоустроенных выпускников в ЕС была зафиксирована на Мальте (96%), в Германии (92,6%) и Нидерландах (92,3%), самая низкая — в Греции (53,6%), Италии (57,7%) и Испании (70,7%).

По данным Евростата, в мае 2017 года в 28 странах Евросоюза насчитывалось 19,1 млн безработных (на 2,1 млн меньше, чем в мае 2016 года). Среди жителей ЕС младше 25 лет таковых нашлось 3,8 млн человек (на 585 тысяч меньше, чем годом ранее). Самая низкая доля безработной молодежи зафиксирована в Германии (6,7%), Нидерландах (9%) и Чехии (9,2%), в то время как самая высокая — в Греции (45,5%, данные за апрель), Испании (38,6%) и Италии (37%). Для сравнения, по данным ОЭСР, в Японии в 2016 году доля безработных среди жителей младше 25 лет равнялась 5,2%, в США — 10,4%, в Австралии — 12,7%, в Канаде — 13,1%.

Самыми неблагоприятными регионами для трудоустройства молодежи в 2016 году оказались Ближний Восток и Северная Африка. Там, по данным Всемирного банка, безработица среди граждан 15-24 лет в среднем составила 29,7%. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна оказалось в среднем по 16,9% безработных молодых людей, в Юго-Восточной Азии — по 10,5%. Среди стран-рекордсменов, в которых более половины молодежи — безработные, оказались Босния и Герцеговина (67,6%), Свазиленд (52,8%), ЮАР (52,3%), Французская Полинезия (50,8%) и Оман (50,8%).